高齢者やその家族が住み慣れた地域で、これからの人生を自分らしく心豊かに暮らすために「シニアライフ講座」(全9回)がスタートしました。

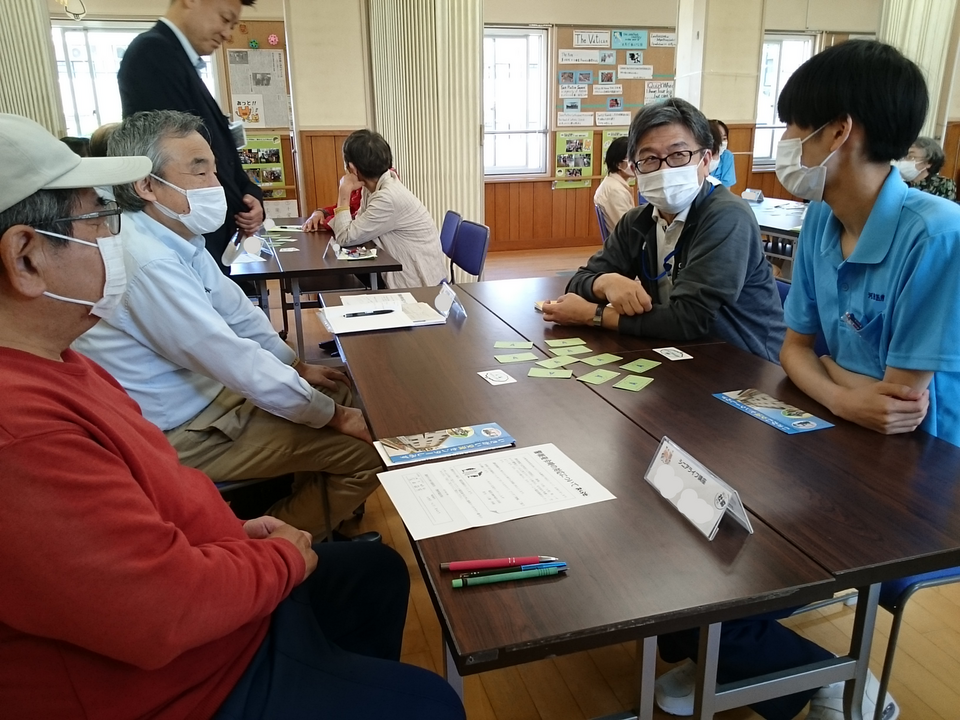

本講座を受講されるみなさんは20名。オリエンテーションでは、動物と自己紹介のカードを使ったゲームなどで交流を深めました。

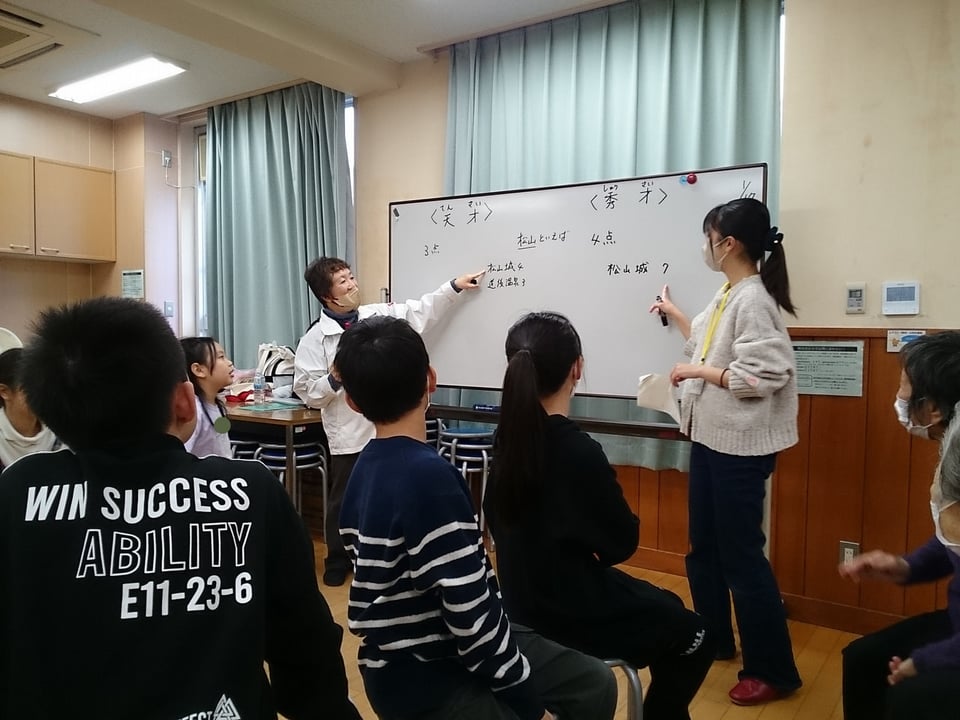

動物のカードを使った“私は誰でしょう”では、背中につけた動物が何かをあてるゲームです。他の受講者と質問をし合って、答えを導いていくことで、受講者のみなさんも少しずつ緊張がほぐれ、笑顔もたくさんみることができました。

自己紹介のカードを使った“つながりタイム”では、「毎朝必ずすることは?」や「好きな国は?」など、カードのお題に沿って自己紹介をし、周りの人は質問をしたり、関連することを伝え合うゲームです。より深く相手のことを知ることができるだけでなく、同じ考えや価値観に気づくことができたようで、会話も弾み、コミュニケーションを深めることができました。

これから最終回まで、笑顔で語り合う受講生のみなさんを、しみずの職員はサポートしていきます。

■講 座 名:シニアライフ講座

主な講座内容…「介護保険で未来をデザイン」、「相続と遺言のいろは」、「みんなで学ぼう認知症」、「エンディングノートの作り方」など…

■受講者数:20人(男性6人、女性14人)

■開催期間:5月28日~7月23日【毎週水曜日】

※いきいき未来学事業は、高齢者やその家族を対象に、地域で心豊かなシニアライフにするための連続講座を開催しています。