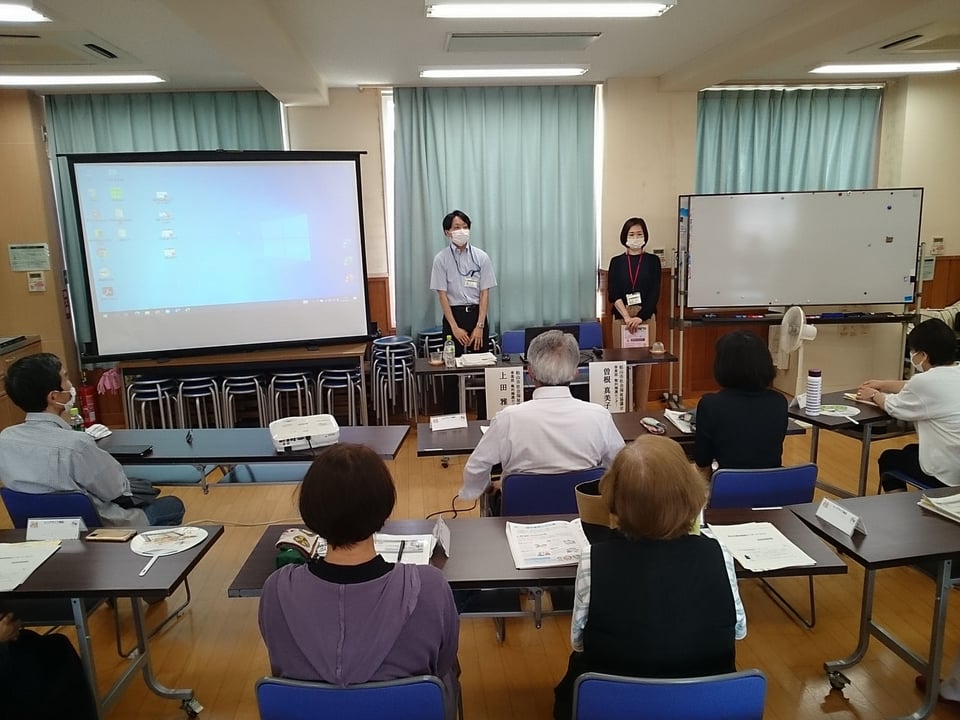

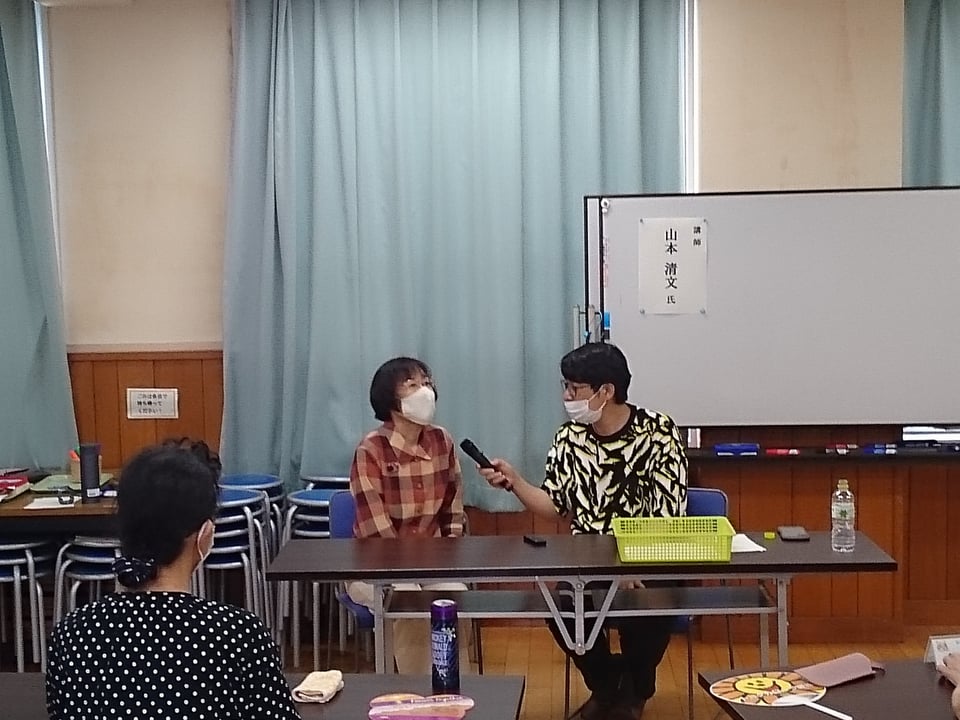

本日第8講は、「終活① 人生の振り返り」と題して、テレビ番組『よるマチ!』でおなじみの役者 山本清文さんをお迎えし、山本さんと受講者とのワークショップを実施しました。

まずは、受講者が書いた「気になっていること」や「聞きたいこと、知りたいこと」の質問カードを集め、山本さんがインタビュアーとして一人ひとりに質問をしていきます。誰が書いたかわからない質問に、受講者が人生や経験を振り返りながら答えるというワークショップです。

山本さんの、楽しく笑いながらも巧みに引き出していく話術に受講者も過去の自分の生き様を赤裸々に答えていて、「大震災の体験談」や「今日、隣人と学校が同じだったことがわかったこと」、「趣味が多彩なこと」など、人の生き方は多様であり、他の人の思い出の場所や生き方の言葉から、自分の人生を振り返ることができた講座でした。

次週19日(水)最終講は、「終活② エンディングノートの作り方」と題して、終活サポート協会から講師を迎え開催する予定です。

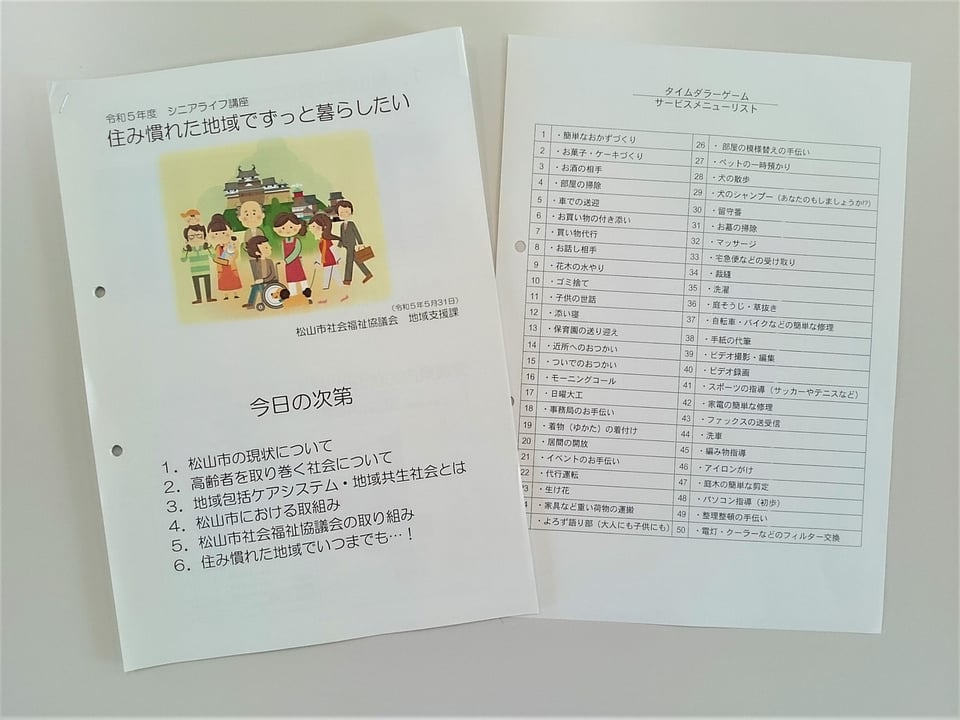

■ 講 座 名:シニアライフ講座

■ 受講者数:17人(男性6人、女性11人)/20人中

■ 開 催 日:7月12日(水)9:00~12:00

※いきいき未来学事業は、高齢者やその家族を対象に、地域で心豊かなシニアライフにするための連続講座を開催しています。